○茨城県南水道企業団文書管理規程

令和4年2月1日

企業団訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるほか、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)における文書管理について基本的な事項を定めることにより、事務の能率的かつ適正な処理に資することを目的とする。

(1) 文書 職員が職務上作成し又は取得した文書(図面、写真、電磁的記録を含む。)をいう。

(2) 企業団及び課 茨城県南水道企業団組織規程(令和4年企業団訓令第3号)第1条及び第2条に規定する企業団及び課をいう。

(3) 主務課 当該文書に関わる事務を所掌する課をいう。

(4) 主務課長 主務課の長をいう。

(5) 庁内文書 課が相互に発送し又は収受する文書をいう。

(6) 保管 文書を課の事務室内の所定の場所に収納しておくことをいう。

(7) 保存 文書を課の事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(8) 移換え 文書を現年度の引き出しから前年度の引き出しに移すことをいう。

(9) 未完結文書 供覧、決裁又は施行が終わらない文書をいう。

(10) 完結文書 供覧、決裁又は施行が終わった文書をいう。

(11) 電子署名 電磁的記録の文書について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであること示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(文書の取扱)

第3条 事務処理は、原則として文書により行うものとする。

2 文書は、全て正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

3 文書は水道使用者の利用に役立つように、適切に管理しておかなければならない。

4 文書は個人情報の保護に留意して、適切に管理しておかなければならない。

(課長の職務)

第4条 主務課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第5条 各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、当該各課の課長の指定する者をもって充てる。

3 文書取扱主任は、課長の命を受け、当該課における次に掲げる文書事務を管理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書処理の進行管理に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存、引継及び廃棄に関すること。

(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(6) その他文書事務に関して必要なこと。

(帳票)

第6条 文書の取扱いに必要な帳票は、次のとおりとする。

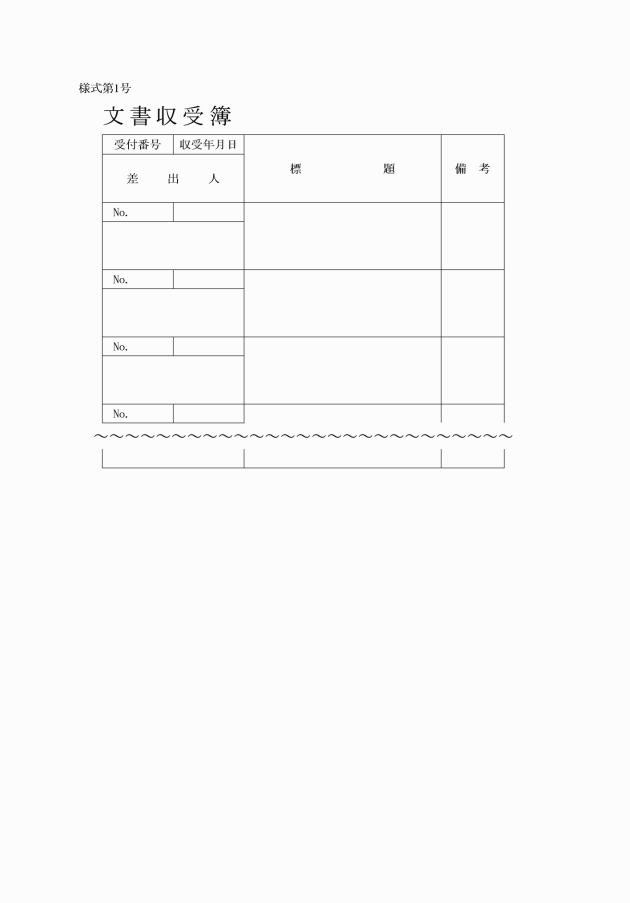

(1) 総務課に備えるもの

ア 文書収受簿(様式第1号)

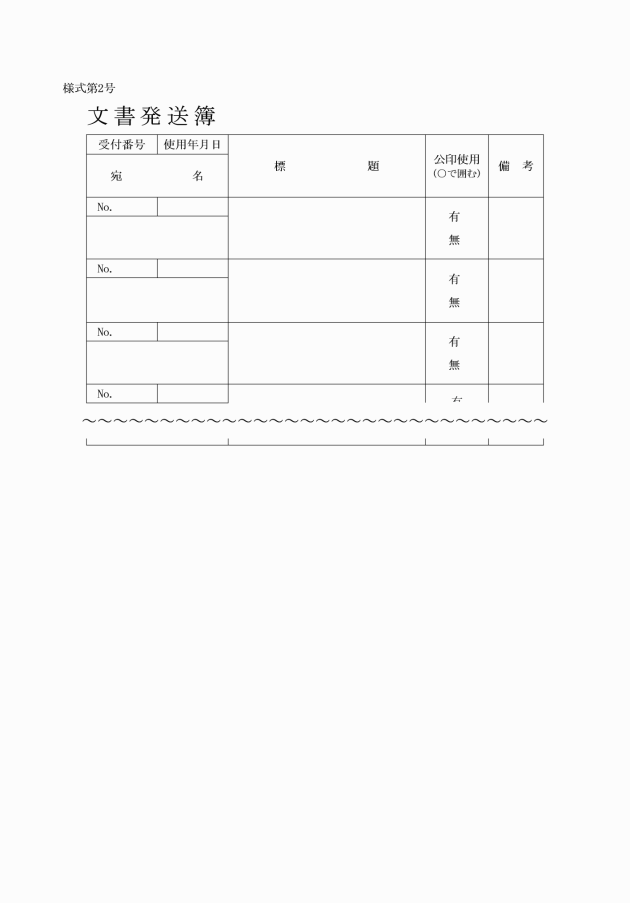

イ 文書発送簿(様式第2号)

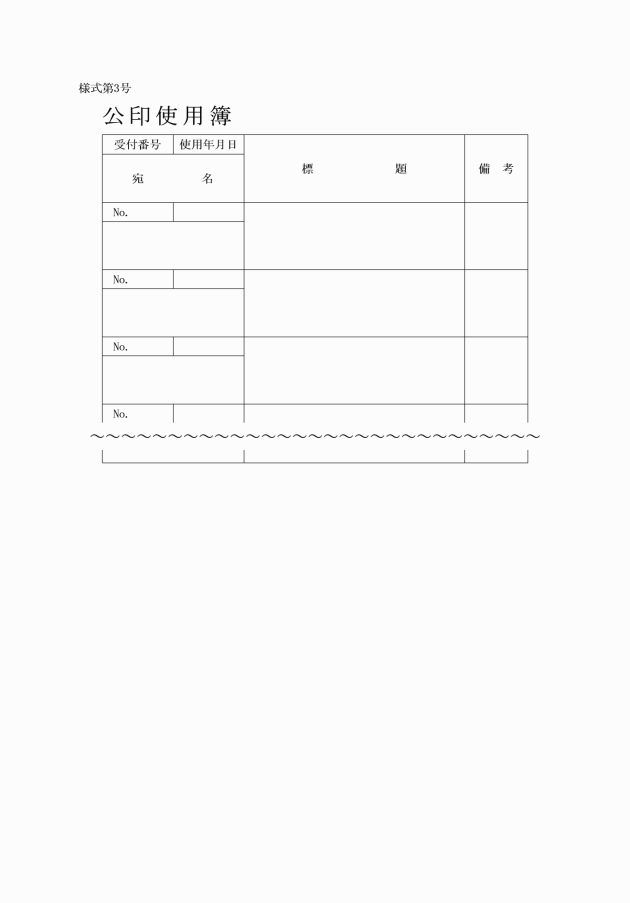

ウ 公印使用簿(様式第3号)

(2) 課に備える帳票

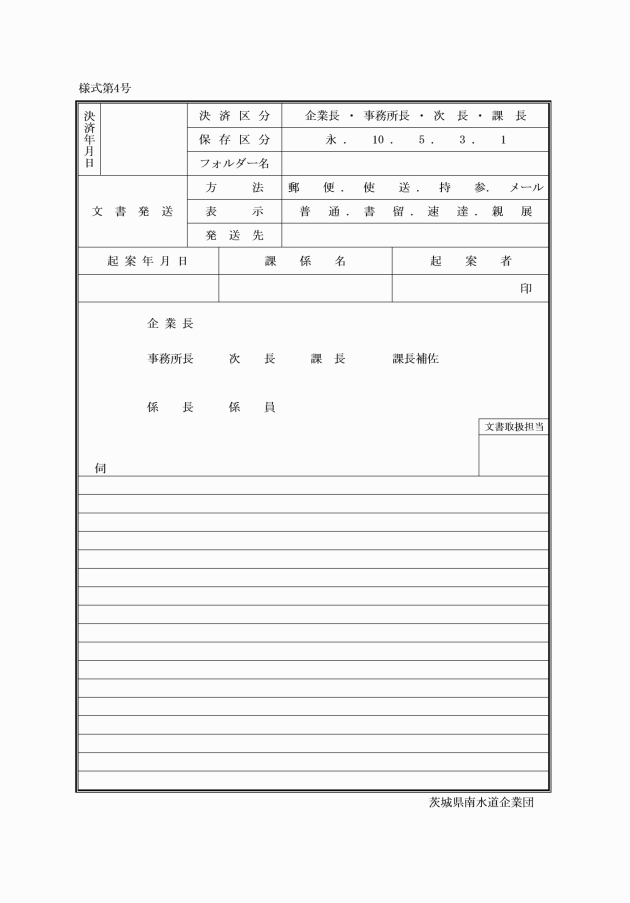

ア 起案用紙(様式第4号)

イ 料金後納郵便差出票

ウ ファイル基準表(様式第5号)

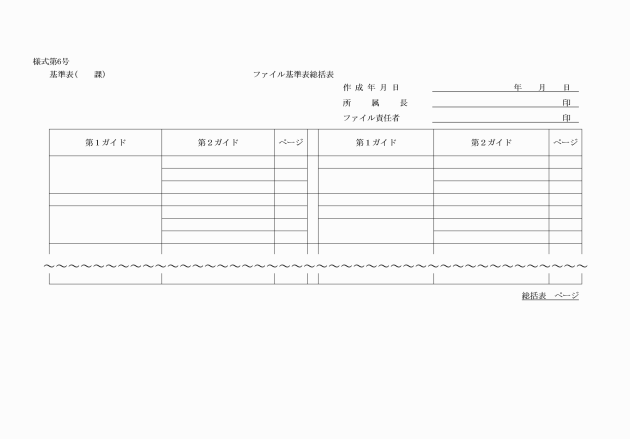

エ ファイル基準表総括表(様式第6号)

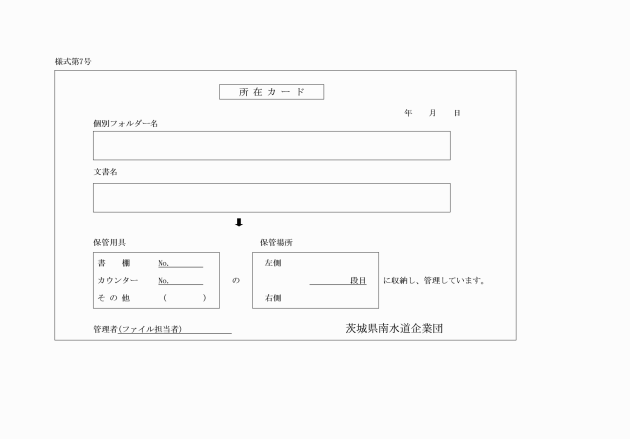

オ 所在カード(様式第7号)

(収受及び配布手続)

第7条 総務課に到着した文書及び物品は、庶務係において次の定めるところにより処理しなければならない。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、文書収受簿に所要事項を記入し、主務課に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 書留郵便物は、文書収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務課に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、すみやかに総務課に回付しなければならない。

3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

4 審査請求、異議申立等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

5 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

(供覧)

第8条 起案を必要とせず、単に供覧によって完結する文書は、関係者に供覧するものとする。

2 起案の前に、あらかじめ関係者に供覧する必要のある文書は、必要に応じ、当該文書の要旨、問題点等を簡潔に記載し、供覧するものとする。

3 供覧文書で、他の課に供覧する必要があるものは、その写しを送付することをもって供覧に代えることができる。

(起案)

第9条 起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を付せん用紙に記載し当該文書にちょう付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文書は簡易平明に記録し又は記載するものとしなければならない。

(決裁区分)

第10条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

(1) 企業長の決裁を要するもの

(2) 事務所長及び次長並びに課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第11条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第12条 起案文書は、決裁区分に従い、起案者から直属の上司を経て順次決裁権者に回議しなければならない。

(合議)

第13条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、調整が調わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第14条 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、主務課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁文書)

第15条 決裁文書には、決裁者において決裁の年月日を記載するものとする。ただし、企業長決裁の文書にあっては、総務課において決裁の年月日を記入し、これを速やかに主管課に返付するものとする。

(浄書)

第16条 文書の浄書は主務課において行うものとする。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第17条 発送する文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付けるものとする。ただし、軽易なもの又は総務課長が記号及び番号を付けることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 一般文書にあっては、茨城県南水道企業団と発番の略号「県南水発」及び文書発送簿から取得した番号を付する。

(2) 令達文書にあっては、令達文書簿の番号を付する。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫した番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

(公印の押印)

第18条 発送する文書は、茨城県南水道企業団公印規程(令和4年企業団訓令第4号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、定例かつ軽易な文書にあってはこれを省略することができる。

2 契印は、重要な施行文書が決裁済みの起案文書と照合され、発信されたことを認証するために用い、施行文書と決裁済みの起案文書と半分ずつ掛けて押すものとする。

3 割印は、契約書など重要な施行文書について、抜取り又は差込みを防止し、連続を認証するために用い、文書の継ぎ目又はとじ目に公印を押すものとする。

(電子署名)

第18条の2 電子メールにより発送する場合において、当該文書の内容が前条に規定する押印すべきものに該当するときは、公印及び割印に代えて、電子署名を付与することができる。

(文書の発送)

第19条 文書の発送は、原則として主務課において郵便により行うものとする。

2 主務課長は、文書の郵送に使用する切手又ははがき等の出納を明確にしておかなければならない。

3 第1項の規定に関わらず、公印の押印を省略できる文書及び電子署名を付与した文書にあっては、ファクシミリ又は電子メールにより発送することができる。

(完結文書の編さん及び保存)

第20条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第1に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年の4月1日から起算する。

(文書の整理及び保管の原則)

第21条 文書は、ファイリングシステムにより整理し、保管するものとする。

(文書の保管単位)

第22条 文書の保管単位は、課等とする。ただし、事務室の状況等により、総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(ファイル責任者及びファイル担当者)

第23条 文書を系統的に分類し、整理するため、前条の保管単位ごとにファイル責任者を置く。

2 ファイル責任者は、課等の長の命を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の整理、保管、引継ぎ及び保存に関すること。

(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

3 係にファイル担当者1人を置く。

4 ファイル担当者は、第2項各号に掲げる事務について、ファイル責任者を補佐する。

(保管用具)

第24条 文書の整理及び保管に当たっては、3段キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、総務課長と協議の上、その他の保管庫、図面庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所等を記載した所在カードをキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保管及び整理)

第25条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、文書名を記載したラベルをはった個別フォルダーに収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 キャビネットは、原則として、上段及び中段の引き出しに現年度文書を収納し、下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

(ファイル基準表の作成等)

第26条 各課等の長は、文書を系統的に管理するため、ファイル基準表及びファイル基準表総括表を作成しなければならない。

2 ファイル基準表は、原則として、現年度末の移換え時に作成し、翌年度末の引継ぎ時に確定させる方法による。

3 各課等の長は、毎年4月末日までに、ファイル基準表及びファイル基準表総括表を2部作成し、1部を総務課長に提出するものとする。

(文書の引継ぎ)

第27条 各課等の長は、各課等において保管する必要のなくなった文書で、引き続き保存すべきものについて、保存期間別に区分し、ファイル基準表の配列順に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納するとともに、ファイル基準表に保存期間及び保存箱引継ぎ番号を記入し、総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを行う場合は、原則として個別フォルダーごと保存期間別の保存箱に入替え、ファイル基準表の整理番号欄に当該入れ替えた保存箱の番号を記入するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により入れ替えた文書保存箱を保存期間別に整理して、書庫で保存するものとする。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第28条 各課等の長は、その所管に係る保存文書の貸出しを受けようとする場合は、文書取扱主任の承認を受けなければならない。

2 職員は、保存文書の抜取り、取替え、添削、転貸等をしてはならない。

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第29条 各課等の長は、毎年4月末日までに、保存期間が満了した文書を廃棄しなければならない。

2 各課等の長は、総務課長との協議により、永年保存の文書のうち30年を経過して保存の必要がないと認めたものは、これを廃棄しなければならない。

3 各課等の長は、保存期間の経過した文書で更に保存する必要があると認めたときは、総務課長と協議の上、保存期間を延長することができる。

(文書廃棄上の注意)

第30条 各課等の長は、廃棄しようとする保存文書で、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものを廃棄する場合は、焼却、裁断等の適当な方法をとらなければならない。

(書庫の管理)

第31条 第27条第3項に規定する書庫は、総務課長が管理する。

2 総務課の文書担当の職員以外の職員は、総務課長の承認を受けなければ書庫に入ってはならない。

3 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

付則

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年4月25日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1

第1種(永年保存)に属するもの

1 条例、規則、規程その他の例規、告示等の原議書及びこれらの立案に関する文書で重要なもの

2 企業団議会の会議録及び議決書並びに企業団議会に関する文書で重要なもの

3 訴願、訴訟、異議申立等に関する文書

4 事業の基本計画に関する文書

5 財産の取得、管理及び処分に関する文書で特に重要なもの

6 許可、認可、承認等に関する文書で重要なもの

7 職員の身分、進退及び賞罰に関する文書

8 労働組合との交渉及び労働協約に関する文書

9 出納検査に関する文書

10 起債に関する文書

11 予算書、決算書及び経営分析表

12 契約書、協定書等で将来の例証となる文書

13 土地、建物等の貸借に関する文書で重要なもの

14 固定資産の管理に関する文書で重要なもの

15 指定給水装置工事の指定に関する文書

16 給水装置の新設、増設、改造及び撤去並びに所有権の移転に関する文書

17 区域外給水に関する文書

18 地下埋設物に関する文書

19 道路占用許可書

20 鉄道用地及び河川敷占用許可書

21 庁舎、配水場等の施設図

22 各種名簿及び台帳

23 前各号に掲げる文書のほか、永年保存が必要と認められるもの

第2種(10年保存)に属するもの

1 許可、認可、承認等に関する文書

2 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの

3 損失補償及び損害賠償に関する文書

4 職員人事に関する文書のうち重要なもの

5 衛生委員会に関する文書

6 予算及び決算に関する文書で重要なもの

7 物品購入、修繕契約書及びこれに係る文書

8 物品購入、修繕請求書

9 会計帳簿及び収支の証拠となるべき書類

10 諸税に関する文書

11 有価証券保護預けに関する文書

12 土地、建物等の貸借に関する文書

13 指定給水装置工事事業者の処分に関する文書

14 給水装置の使用開始、中止に関する文書

15 水道料金等の減免に関する文書

16 水道料金、工事費等の調定に関する文書

17 水道料金等の収納に関する文書

18 水道料金、工事費等納入通知書兼領収書

19 還付金に関する文書

20 給水装置工事費の算出に関する文書

21 給水装置の構造及び材質の基準に関する文書

22 事務改善に関する文書

23 宅地開発等に伴う配給水管の布設調査に関する文書

24 県水受入に関する文書

25 水質試験に関する文書で重要なもの

26 防火管理に関する文書

27 前各号に掲げる文書のほか、10年保存が必要と認められるもの

第3種(5年保存)に属するもの

1 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書

2 職員の服務に関する文書

3 職員研修に関する文書

4 予算及び決算に関する文書

5 固定資産に関する報告書

6 貯蔵品出納簿

7 棚卸資産の処分に関する文書

8 給水装置の種類及び用途の変更に関する文書

9 残存管の撤去に関する文書

10 水道メーター損害賠償に関する文書

11 停水処分に関する文書

12 陳情書

13 消火栓設置依頼書

14 配給水管修繕工事依頼書

15 災害対策に関する文書

16 電力使用量に関する文書

17 水質試験に関する文書

18 前各号に掲げる文書のほか、5年保存が必要と認められるもの

第4種(3年保存)に属するもの

1 通知、申請、回答その他の一般的文書で簡易なもの

2 文書の収受及び発送に関するもの

3 年次休暇及び特別休暇等に関する文書

4 予算、決算に関する文書(各課に係るもの)

5 給水装置工事材料検査に関する文書

6 検針及び収納委託契約に関する文書

7 水道メーターの検査に関する文書

8 水道料金等支払方法変更届

9 臨時給水に関する文書

10 工事精算書(控)

11 配水場薬品使用に関する文書

12 配水場記録日誌

13 前各号に掲げる文書のほか、3年保存が必要と認められるもの

第5種(1年保存)に属するもの

1 庁内文書配布簿

2 庁内文書で軽易なもの

3 保菌検査に関する文書

4 入札参加資格に関する文書

5 公金振替書

6 収納金整理表

7 収納済明細書

8 収納金及び支出金日計表

9 収支金日報

10 自動車運転日報兼仕業点検票

11 統計日報

12 水道メーター亡失、き損届

13 給水装置の使用者変更届

14 給水装置の種類、用途変更届

15 代理人、総代理人選定届

16 集合住宅等に関する文書

17 道路使用許可書

18 道路掘削許可書

19 切り回し工事依頼書

20 工事立合依頼書

21 前各号に掲げる文書のほか、第1種、第2種、第3種及び第4種に属さないもの